2025年連携セミナー

電気学会・東京都立産業技術研究センター連携セミナー

テーマ「安全で省エネな社会の構築と中小企業支援」

日時 2025年12月2日(火)13時30分~18時50分

場所 東京都立産業技術研究センター東京イノベーションハブ

主催 電気学会

共催 東京都立産業技術研究センター

協賛 電気学会東京支部

後援 IEEJプロフェッショナル会

挨拶:東京都立産業技術研究センター(小林丈士 物理応用技術部部長)

講演1:「DCモータの高効率化に関する調査」

長谷川孝(東京都立産業技術研究センター)

講演2:「ガス絶縁開閉装置が歩んだ半世紀の軌跡~電力の信頼性向上に向けた技術革新と今後の展望」

山極時生(IEEJプロフェッショナル)

講演3:「洋上風力発電の最前線と各種技術」

宮本恭祐(IEEJプロフェッショナル)

講演4:「最新の新幹線き電技術」

持永芳文(IEEJプロフェッショナル)

意見交換会

講演1:DCモータの高効率化に関する調査東京都立産業技術研究センター 1. DCモータの高効率化に必要な電源制御 2. DCモータの高効率化に必要な回転速度制御 3. 高効率DCモータ開発につながる実使用状態を考慮したDCモータ性能評価 参考文献 |

||

講演2:ガス絶縁開閉装置が歩んだ半世紀の軌跡~電力の信頼性向上に向けた技術革新と今後の展望~IEEJプロフェッショナル ガス絶縁開閉装置(GIS:Gas Insulated Switchgear)は日本における電力変電技術において、変電所の大幅な敷地面積の縮小化、地下変電所化に寄与した画期的な装置であった。ここで使用されるガスはSF6(六フッ化硫黄)であり、大気圧で空気の約3倍の電気絶縁耐力(9kV/mm)を有しており、数気圧で用いることにより、変電機器の大幅な大容量縮小化を可能にして来た訳である。 |

||

講演3:洋上風力発電の最前線と各種関連技術株式会社 J.A.M. Engineering Institute 1. Introduction 2.洋上風力発電の各種技術 洋上風車は、ロータの大型化に推移している。これは、上記の風車出力方程式が、翼(プロペ ラ)直径の2乗、風速の3乗となる。つまり「収益性」を増大(確保)するには、「翼直径の大き い風車を良く風の吹く処に建てる」ことが必要になる。そして風力発電の収益性の指標に「LCOE(均等化発電原価)」がある。風車定格出力と LCOE の試算例をみると、風車が大きいほど 「LCOE」は下がり、利益確保が容易となることがわかる。このことが、現在、設置場所が「陸上」から「洋上」移る一要因と考える。 2)Stability and Safety(安定性と安全性):発電装置を止めない、壊さない。 3)Maintainability(保守性) 3. Conclusion |

||

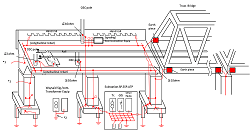

講演4:最新の新幹線鉄道き電技術(ATき電方式の発展)IEEJプロフェッショナル 1. はじめに 2. 新幹線電車の特徴 3. き電用変圧器とき電方式 3.2 異電源突合せ個所の電源の切替 4. 電力変換装置による不平衡補償 5. き電回路故障の保護と故障点標定 6.50/60Hz異周波区間の通過 7. 高調波共振抑制対策

|

2024年連携セミナー

電気学会・東京都立産業技術研究センター連携セミナー

テーマ「安全で省エネな社会の構築と中小企業支援」

日時 2024年12月6日(金)13時30分~18時50分

場所 東京都立産業技術研究センター東京イノベーションハブ

主催 (一社)電気学会

共催 (地独)東京都立産業技術研究センター

協賛 電気学会東京支部

後援 IEEJプロフェッショナル会

挨拶:東京都立産業技術研究センター(小林丈士 物理応用技術部部長)

講演1:電気安全に関する中小企業支援と研究紹介

-挟み込み型ワイヤレス給電-

新井宏章(東京都立産業技術研究センター)

講演2:直流電気鉄道のき電回路の現状と課題

岡井政彦(IEEJプロフェッショナル)

講演3:電力ケーブルの開発の歴史と将来像

片貝昭史(IEEJプロフェッショナル)

講演4:福島水素エネルギー研究フィールドの見学報告と再生可能エネルギー

佐藤勝雄(IEEJプロフェッショナル)

意見交換会

|

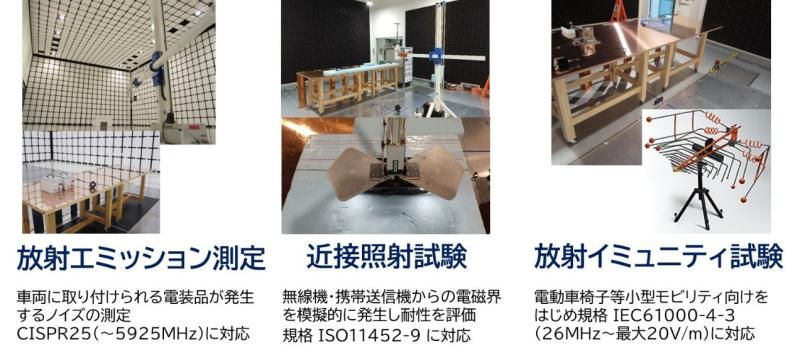

講演1:電気安全に関する中小企業支援と研究紹介 東京都立産業技術研究センター 1.多摩テクノプラザ電子技術グループ紹介 都内中小企業において、製造業に属する中小企業は特に多摩地域に多く存在しており、多摩地域における技術支援の必要性は非常に高い。東京都立産業技術研究センターでは多摩地域の拠点として多摩テクノプラザが存在し、多摩地域の企業を中心に電子技術、複合素材技術について技術支援・研究開発を行っている。電子技術については電子技術グループが支援しており、分野としてはモビリティEMCと電子応用に分かれている。モビリティEMCについては各種EMC試験に対応しており、10m電波暗室など特徴的な設備を有している。電子応用については、電子機器の設計・開発に関する試験などを実施しており、その中の1つとして、電気安全試験に関する技術支援を行っている。 2.電気安全試験に関する中小企業支援 電気製品の安全性を確保するためには許容可能なレベルまでリスクを低減させる必要がある。このリスク(例えば、やけど、火災、感電 など)が十分低減できているかを検証するためには製品に応じて電気安全試験を実施する必要がある。 電気安全試験としては ① 定格(電圧・電流・電力)を確認する「主電源の確認」 ② 実際に高い電圧を印加し絶縁性が保たれているかを確認する「耐電圧試験」 ③ 絶縁性を絶縁抵抗値で把握する「絶縁抵抗試験」 ④ 製品動作時に過度の温度が発生しないかを確認する「温度上昇試験」 ⑤ アースの確実な導通性を確認する「保護導通試験」 ⑥ 絶縁の劣化・不足による感電がないかを漏れ電流値で確認する「漏れ電流試験」 ⑦ 電源遮断後に電源プラグが危険な活電部となっていないか確認する「残留電圧試験」 ⑧ 筐体内部に身体の一部が入らないか、外装に力が加わったときに変形しないかを確認する「機械系の試験」 などがあり、電子技術グループではそれらの試験が可能な設備を有している(図1)。また、浸水による漏電といった感電リスクがないかを検証できる防水試験機(図2)を新たに導入し、中小企業への電気安全試験の支援強化を図っている。

電気安全試験の課題として、どこまで試験をすれば良いかということがあるが、製品規格はあくまで最低限の内容となるので、製品に合わせてリスクアセスメントを実施し、対応していくことが重要である。技術相談やセミナーなども実施しているので気になる方はぜひご相談してほしい。 3. 電子技術グループの研究紹介(挟み込み構造型ワイヤレス給電) 電気安全として感電リスクを低減するための一つの解として、ワイヤレス給電技術がある。ワイヤレス給電では、給電の際に充電部に接触する機会が減るため、結果、感電リスク低減につながる。電子技術グループではワイヤレス給電に関する研究を行っており、その一部を紹介する。 電子技術グループで検討している「挟み込み構造型」のワイヤレス給電は①位置ずれ強く(電力伝送効率の低下が少ない)、②漏えい磁界の抑制が可能である。また、研究を進める中で「挟み込み構造型」では、送電コイルに対して受電コイルが傾いていても、極端な例としては90°傾いていても一定の電力伝送効率で給電できることが判明した(角度ずれ特性)。この角度ずれ特性を応用することで可動部や回転を伴うアプリケーションへの適用が期待できる。 ※研究内容の詳細についてはTIRIクロスミーティング2023「挟み込み構造型ワイヤレス給電(WPT)における送受電コイル間角度ずれ特性とその応用」参照のこと。 以上 |

|

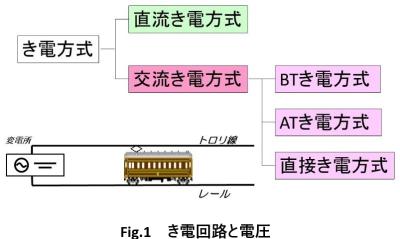

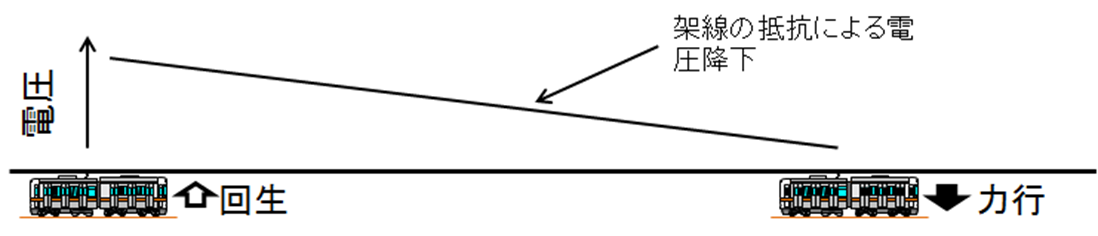

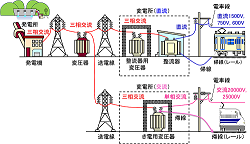

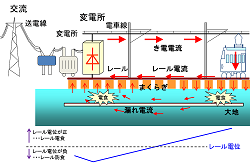

講演2:直流電気鉄道き電回路の現状と課題 IEEJプロフェッショナル 1.電気鉄道の電気方式 電気鉄道は、基本的にトロリ線という架空線(銅線)とレール(鉄の導体)を使って、電車に電力を送達する仕組みとなっています。図1に示すように電力としては直流電力と交流電力の2種類の方式が採用されています。大まかに言えば、交流方式は新幹線鉄道と一部の在来線(JR九州内や北陸線など)で使われ、都市内鉄道や東海道線、民鉄などの主要な在来幹線では、直流方式(電圧は1,500Vが主、その他一部の地下鉄などでは700Vなどもあり)がメインとなっています。以下本文では、直流電気鉄道または直流電車などと称します。 直流電気鉄道の特徴を3つ挙げます。 (1)き電電圧が1,500Vと交流電気鉄道(電圧25,000Vの新幹線)に比べて流れる電流が大きくなるので、送電線による電圧降下の問題が顕在化しやすい。電線の電圧降下は電力ロスとも言える。 (2) 送電線(トロリ線など)の抵抗は線路の抵抗のみを考慮すればよいので、電気回路の諸計算が線形計算で済む。交流の諸計算にはインピーダンス(複素数)の概念が必要で扱いが複雑で面倒である。 (3)回生車の回生電力の処理をどうするか考慮する必要がある。 2. 電圧降下の課題

試験を示します。(JR総研ニュース)実用化は、超電導線の電力節減効果と、冷凍機など超電導維持のための電力の大小比較が鍵となります。

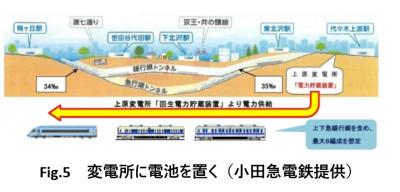

3.回生電力処理の課題 現代の直流電車はブレーキ時にモータを発電機モードにして、その回生電力を他の走行電車に供給します。Fig.4はこれを概念的に示したものです。電車の回生電力は自動車の何10倍にもなり、これを短時間で処理する必要があります。

Fig.4 回生電力

Fig.5は小田急電鉄の下北沢駅の地下化に合わせて、変電所に電池を置いて回生電力吸収と非常時の電車への電力供給を示すもので、特に首都圏を中心とする高密度運行区間では、近年は変電所に電池の電力貯蔵装置を設備する例が増えつつあります。 4.まとめ 電車の回生電力の有効活用に向けては、今後も各種電力貯蔵方式やパワーエレの進歩に従い、鉄道への応用が進むものと考えられます。またコンパクトな高密度電池の実用化が実現すれば、大容量電池の車上搭載も見込まれ、電化区間と非電化区間の電車のスルー運転にも一歩近づくと思われます。 以上 |

|

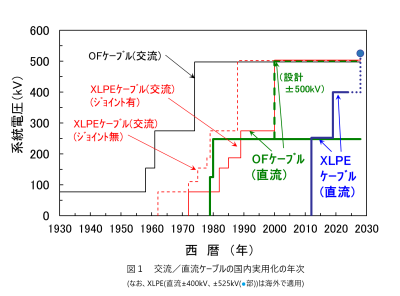

講演3:電力ケーブルの歴史と将来展望 IEEJプロフェッショナル 片貝昭史 ここでは、日本の電力ケーブル開発の歴史を振り返るとともに、カーボンニュートラルを踏まえた将来展望に関する私見を述べる。 1.電力ケーブル開発の歴史 1.1 OFケーブルからXLPEケーブルへ、そして交流500kVXLPEケーブルの開発 1.2 直流XLPEケーブル開発の夢と実用化 (1) 直流XLPEケーブル開発の背景

2.環境動向と電力ケーブルの課題 2015年にパリ開催の「国連気候変動枠組条約締結国会議(通称COP)」で合意された「パリ協定」で、温室効果ガス削減に関する国際的取り決めが行われ、世界的に温暖化対策の関心が高まった。日本では、当時の菅総理が2020年10月の臨時国会で「2050年カーボンニュートラル宣言」を行って以来、その関心は一気に高まった。

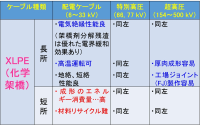

3.環境視点からのXLPEケーブルの問題点と課題 交流・直流ともにXLPEは、電力ケーブル用絶縁材料として確固たる地位を有している。かかるXLPEではあるが、環境観点からみると、下記のような2つの問題を有する。 ① 架橋工程、その後の乾燥工程は、熱処理であり、いずれも多量のエネルギーを消費する。 ② 架橋という化学処理により、融点を超える高温においてもXLPEの形態は保持される。 しかし、この反応は不可逆反応であり、リサイクル困難である。 これら欠点を解決する手段としては、非架橋材料の採用が挙げられる。しかし、架橋、非架橋いずれも長所、短所を有し(表1,2参照)、現状全電圧階級のケーブルがどちらか一方で占められることはなさそうである。特に、厚肉絶縁となる超高圧ケーブルに対しては、XLPEケーブルは、抜群の交流絶縁破壊強度と良好な厚肉成形性を有しており、そう簡単に非架橋材料が取って代わるとは考えにくい。従い、現実問題としては、架橋材料を使用しつつ、XLPEのリサイクル技術を見直すことが必要な時期かもしれない。

4.環境視点からの電力ケーブルの課題 電力ケーブルは30年という長きに亘って使用されるものであり、また、さらに、電力輸送を担う使命だけに、ケーブル製造中のCO2排出量以上に、ケーブル使用中のCO2排出量比率が大きい。従い、他のプラスチック製品(例えば使い捨てのワンウェイプラスチック製品)とは異なり、使用中を含めた製品生涯のCO2排出量を考えてゆく必要がある。 5.まとめ カーボンニュートラルが叫ばれる今日、環境問題は世界的に最大の関心事になっており、ケーブルにおいても大きな変革が起こる可能性がある。(いや、もう起こっているか。) 時代の趨勢を機敏にキャッチし、変化に対応してゆくことこそが何よりも重要である。 参考文献:1) 遠藤:電学論B,108巻,10号,pp.451-458 (1988-10) 2) 渡部ほか6名:電学論B,134巻1号, pp.64-75 ( 2014-1) 以上 |

|

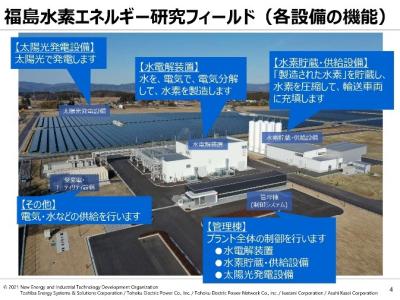

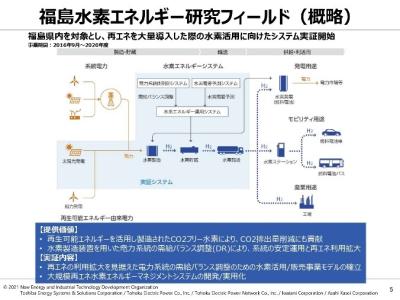

講演4:福島水素エネルギー研究フィールド IEEJプロフェッショナル 佐藤勝雄 1.はじめに 2023年10月18日に技術士会電気電子部門主催でNEDO「福島水素エネルギー研究フィールド」を見学する機会を得たので、その概要と最近の再生可能エネルギーの動向について紹介しました。ただし、水素製造施設は引火が危険な為、内部の見学はできませんでした。 2.太陽光電池の種類 太陽光電池は、①時計、電卓など電子機器②家庭やメガソーラの太陽光発電③宇宙での高性能太陽光電池搭載の人工衛星など日常生活で馴染のあるものです。最近では、2009年に日本で発明されたペロブスカイト太陽光電池は、開発が進み変換効率がシリコン太陽電池と同等になり実用化も待たれています。 太陽光発電は、夜間に発電できないことと大気の水蒸気や雲・雨に大きく影響を受けやすく、日本での稼働率は約13%です。 3.福島水素エネルギー研究フィールドの概要 2011年3月11日東日本大震災の後、東北電力が浪江・小高原子力発電所建設を断念し、用地を福島県へ寄付しました。そこで、この地でNEDOが太陽光発電による水素発生プラントの研究を始めました。 福島県浪江町を実証エリアとして、2万kWの太陽光発電に対して1万kW級の水素製造装置を備えた水素エネルギーシステムを構築しました。再生可能エネルギーの導入拡大を見据え、電力系統の需給バランス調整すなわちディマンドレスポンスのための水素活用・販売事業モデルを確立させることで、新たな付加価値を有する大規模水素エネルギーシステムの開発・実用化を目指しました。 すなわち、市場における水素需要を予測する水素需要予測システムと電力系統の需給バランスを監視制御する電力系統側制御システムからの情報をもとに、水素エネルギー運用システムが水素製造装置等を含めた最適運用を行うことで、再生可能エネルギーの利用拡大になります。 研究の要素技術は、①太陽光発電、②水素発生・貯蔵・運搬、③水素需要予測システムと電力需給調整システムです。本システムは、遠隔制御の無人運転です。水素の運搬にのみ有人で対応しています。 協力企業は、東芝エネルギーシステムズ(プラント)、東北電力(電力需給調整)、岩谷産業(水素ガス)、旭化成(水電気分解装置)です。 水素ガスの利用は、①公用車の燃料電池車「ミライ」②あづま総合運動公園、Jヴィレッジ、道の駅「なみえ」の水素燃料電池で地産地消しています。 4.おわりに 太陽光発電と水素エネルギーをコラボレーションした最新システムを見学できました。 脱炭素社会に向かって研究開発が進められていきますが、実用化に当たっては採算性と発電容量・稼働時間が課題です。今後の実用化に期待します。 【参考】

福島水素エネルギー研究フィールド (NEDOのHPから) 以上 |

2023年連携セミナ―

電気学会・東京都立産業技術研究センター連携セミナー

テーマ「安全で省エネな社会の構築と中小企業支援」

日時 2023年12月6日(水)13時30分~18時50分

場所 東京都立産業技術研究センター東京イノベーションハブ

主催 (一社)電気学会

共催 (地独)東京都立産業技術研究センター

協賛 電気学会東京支部

後援 IEEJプロフェッショナル会

挨拶:東京都立産業技術研究センター(小林丈士 物理応用技術部部長)

講演1:ゼロエミッションに資する産業支援事業の紹介

-安全性・信頼性の向上と技術力の強化に向けて-

中川善継(東京都立産業技術研究センター)

講演2:鉄道の電力供給技術の最近の動向(電車線を中心に)

池田 充(ジェイアール総研電気システム)

講演3:再エネ大量導入と電力安定供給の両立は如何に?

岩本伸一(IEEJプロフェッショナル)

講演4:電気自動車の動向

長瀬 博(IEEJプロフェッショナル)

意見交換会

|

講演1:ゼロエミッションに資する産業支援事業の紹介 東京都立産業技術研究センター 中川 善継 1.モノづくり産業の集積地多摩と多摩テクノプラザ 東京都郊外に位置する多摩地域は電子機械、計測器、制御装置等の中堅・中小企業のシステム開発拠点が多く点在し、都心部に比べ自動車交通が分散しやすいことから物流の拠点ともなっている。「東京の産業と雇用就業2022」によれば、中小製造業が進出したい新事業分野として環境・エネルギーが39.8%と最も高く、これから事業創出が大いに期待される。多摩テクノプラザは地理的にその中心に位置し、これらの開発を支援する拠点として電子技術、複合素材技術の面から中小企業の製品化、事業化に資する技術支援を行っている。

2.ゼロエミッションに資するモビリティ産業支援事業の取り組み 多摩テクノプラザでは、電子機器から発する電磁ノイズの干渉を評価するEMC試験や、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)をはじめとした軽量部材の研究に取り組んできた。これらのノウハウを生かし、車載機器・小型モビリティに特化した技術支援として、2022年度に「ゼロエミッションに資するモビリティ産業支援事業」を立ち上げた。 車載機器のEMC試験では、車体の中に製品が置かれた状態を想定し、CISPR・ISO等の国際規格に準拠した試験項目を準備した(図1参照)。また、CFRPなどの軽量化部材をモビリティ構成部品に用いるための機械強度の試験、部材の加工と評価のほか、オゾン劣化試験・塩水噴霧試験による寒冷地や海岸沿いなど自動車を走行する環境を再現した各種試験が可能である。これから車載機器や小型モビリティ分野への参入を検討している企業に対し、自動車業界の構造転換に対する技術・経営・人材養成セミナの開催や車載機器技術研究会を設置、活動を通して技術支援事業の役割を充実させる予定である。 図1. 新規導入した車載試験設備の紹介

3. ZEV(ゼロエミッション・ビークル)移行に向けた技術支援 気候変動は地球規模の脅威であり、その対策としてCO2をはじめとする温室効果ガスの抑制が求められている。東京都では、2007年に策定した「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」の基本方針の一つとして、自動車交通でのCO2削減を加速してきた。また、2050年にCO2排出実質ゼロとする「ゼロエミッション東京」を2019年に宣言した。自動車交通におけるCO2削減の要となるのがガソリン車からZEVへの移行と普及であるが、バッテリー等の電力源を搭載する反面、自動車としてのパフォーマンスを保つための軽量化が必要である。今後、ZEVによる自動車の電動化と車体部品の軽量化に両輪で取り組むことで環境負荷の軽減が期待できる。 以上 |

|

講演2:鉄道の電力供給技術の最近の動向(電車線を中心に) (株)ジェイアール総研電気システム 池田 充 1. 電気鉄道の歴史とその特徴 電動機の発明はこれよりやや遅く1830年頃である。電気を動力源とする電気鉄道の実用化には、さらに50年の歳月を要した。これは、エネルギー源である電力を車両にどのように供給するのか、その実現に対する試行錯誤に要した年月でもあった。 そして1890年頃、「線路に沿って電車線を架設し、これを車両に搭載した集電装置が連続的にすべらせながら動かす摺動(しゅうどう)をして電気回路を構成し、電動機を駆動させる」という現在主流の電気供給システムの基本構成が、実用化された(図1)。この電気供給システムにより、電車や電気機関車である電気車のエネルギー源である蓄電池や発電装置の搭載が不要となり、安価・軽量・簡素で信頼性の高い車両による運転が実現した。

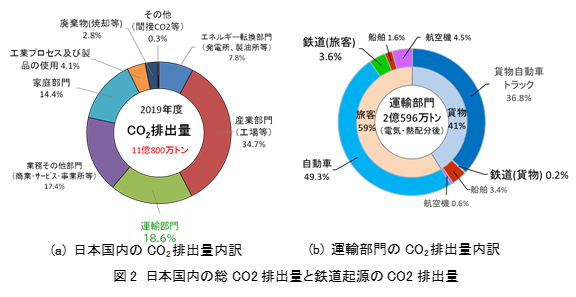

2. カーボンニュートラルにおける電気鉄道の役割 日本国内のCO2排出量のうち約2割が運輸部門からの排出であるが、その約85%は自動車によるものであり、鉄道起源のCO2排出量は6%程度である(図2)。しかも、鉄道起源のCO2排出量の約95%は電気鉄道のための発電によるもので、ディーゼルエンジンなどの気動車等に代表される鉄道事業者によるCO2直接排出量は日本全体のCO2排出量の0.05%にも満たない。 すなわち、今後、国内で再生可能エネルギー起源の電力の割合が増加すれば、鉄道起源のCO2排出量はこれにほぼ反比例して減少することとなる。

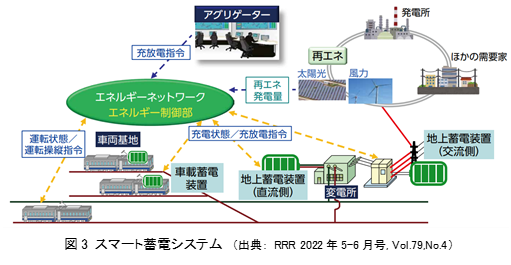

このように、電気鉄道はカーボンニュートラルを推進するテコとなり得るものである。特に欧州では、カーボンニュートラル推進策のひとつとして、「鉄道を中心とする包括的交通インフラを整備する欧州横断輸送ネットワークTEN-T(Trans-European Transport Network))と「鉄道サービスの単一市場化である第4次鉄道パッケージ」による鉄道の競争力強化施策が進められている。 一方、自動車については世界中で電動化が推進されており、乗用車に関してはすでにBEVが実用化されている。しかしながら、トラックやバスなどの大型車両は、走行に必要なエネルギー量自体が大きいことから、単純なBEVでは蓄電池重量が大きくなりすぎて、種々の問題が生じている。その解決法として、走行中給電による蓄電池搭載量削減が期待されている。例えば、電気鉄道で培った技術を活かし、高速道路に架空電車線(架線)を架設しトラックが搭載したパンタグラフにより集電する「独国シーメンス社の大型トラック架線システム(eHighway)実証プロジェクト」がある。 逆に鉄道の非電化路線では、JR東日本のACCUMなどの蓄電池駆動電車の導入も進められている。 このように、同じ電気を動力源とする輸送システムである電気鉄道と電気自動車とは、今後技術的な類似点が増えていく可能性がある。例えば、再生可能エネルギー電力の不安定性を補うためにBEVの蓄電能力を電力インフラとして活用するV2G(Vehicle-to-Grid)が提案されている。さらに、大型需要家である電気鉄道においても、再生可能エネルギー電力の発電状況にあわせた電力マネジメントが実現できれば、再生可能エネルギー電力の導入拡大に貢献できる。 また、列車が電力回生ブレーキにより発電した電力を他の列車が有効利用できない場合に、変電所等へ大型蓄電池による電力貯蔵装置を設置する事例が近年増えている。このように再生可能エネルギーの有効利用するための研究が進 められている(図3)。

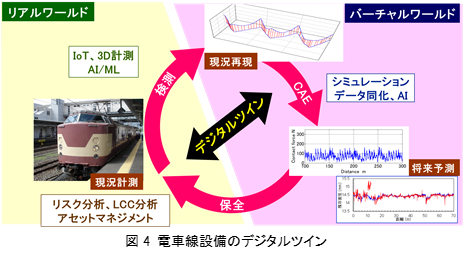

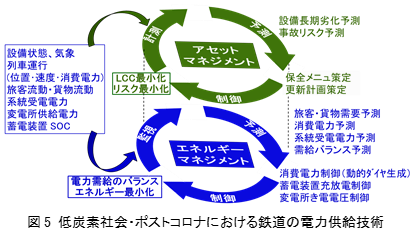

コロナ禍によって一層顕在化した鉄道経営の根本的な問題、すなわち、鉄道事業は巨大なインフラ産業であり、その維持管理に見合った収入と人的リソースが確保できないと事業として成り立たないという問題である。これは、加速する人口減少が進む中で、他の産業も含め深刻な共通問題である。特に、沿線にわたり長大な電車線路や多数の電力供給設備を配する電気鉄道では、電力設備のITC技術によるスマート化とメンテナンスの省力化・省人化・低コスト化が喫緊の課題である。 そこで、画像処理やAIなどを活用した電車線設備の検測技術、さらにはこれと各種シミュレーションを組み合わせた電車線設備のデジタルツインを構築し、予防保全や積極保全であるプロアクティブ保全を実現して、設備メンテナンスの低コスト化をはかることが期待されている(図4)。 さらに、リスク分析、ライフサイクルコスト(LCC)分析に基づいた保全計画によりリスクとライフサイクルコストの最小化を図るアセットマネジメントの実現も不可欠である。そのためには、計測技術、シミュレーション技術を高度化するとともに、設備の腐食、電食、摩耗、疲労などの長期劣化に関する知見を深め、劣化現象を定量化することが重要であり、継続的な研究開発が進められている。 4. まとめ 従って電気鉄道においても、将来にわたって社会の基盤インフラとしての役割を担い続けていくためには「エネルギーマネジメント」と「アセットマネジメント」を両輪とした設備マネジメントが重要になる(図5)。 さらに、年々顕在化する気候温暖化の進行を少しでも早い時期に止めるためには、CO2削減のためにできることを少しでも早く実行フェーズに移すことである。 省エネルギー技術に関して、日本の電気鉄道は海外諸国に対してまだアドバンテージがあると考えられる。一方、欧州では鉄道のカーボンニュートラルに向けた各種取り組みや施策が、非常に速いピッチで進められている。 日本の電気鉄道が引き続き世界に伍していくためには、柔軟かつ大胆な施策や技術導入をためらいなく実行するマインドが重要である。 以上

|

|

講演3:再生可能エネルギー大量導入と電力安定供給の両立は如何に? IEEJプロフェッショナル 岩本伸一 日本は、2050年までに温暖化ガス排出量を、実質ゼロすなわちカーボンニュートラルにという政府目標を掲げた。その中で、2030年度の再生可能エネルギーの目標率は35-38%、原子力は20-22%、合計ノンカーボン電源を59%に、そして2050年までに、再生可能エネルギー50-60%、原子力/CCUS火力30-40%、水素アンモニア発電10%を目標とした。CCUS(Carbon Capture, Usage and Storage)は、排出される高濃度のCO₂を固定化する技術である。 これに対して多くのネガティブな意見が出た。「電気料金が2倍になってしまうのではないか?実現が見通せない」、「2020年の発送電分離で、今までの電力会社の電力供給責任はなくなったので電力供給は大丈夫か」、「原子力発電の再稼働・増設をすべき」など。 電力系統には、需給バランスをとって周波数を一定にしなければならない物理的制約がある。その周波数偏差目標は、本州では0.2Hzで、北海道と沖縄では0.3Hzである。この周波数維持のために、再生可能エネルギー導入量が抑制されている。周波数が下がりすぎると、保護リレー装置UFRが働き、ブレーカーである遮断器が作動して、強制的に停電が発生する。再生可能エネルギー大量導入のため、政府は、再生可能エネルギーの優先給電を決めた。すなわち、出力抑制の順位は、まず、火力発電と揚水発電、次に再生可能エネルギー、最後に原子力発電とした。 再生可能エネルギーを増やすには、エリア間(電力会社間)の連系線の増強が有効である。そのため、現在、北海道-東北間、東北-東京間、東京-中部間で連系線が増強されている。また、日本版コネクトマネージとして、ノンファーム型接続が始まっている。ノンファーム型接続とは、あらかじめ系統の容量を確保せず、系統の容量に空きがある時にそれを活用し、再生可能エネルギーをつなぐ方法である。再生可能エネルギーに関する政策として、地域間連系線の増強、定置用蓄電池の導入加速、容量市場の導入、長期脱炭素電源オークションの開始、予備電源の設置などが考えられている。また、デマンドレスポンスの拡大もはかられている。太陽光発電や洋上風力発電のエネルギーミックスの目標が設定され、推進されている。再生可能エネルギーに関するFIT制度の買取価格を改善するためFIP制度が始まっている。 原子力政策の進め方も提案されている。燃料費だけ見た場合、1kWh当たりのコストは、原子力1.5円、石炭5.1円、LNG10.0円であり、原子力の経済的な優位性がある。実際、CO2を削減するには、原子力を負荷追従運転すれば、電源運用の自由度に効果があると考えられる。海外では、原子力増設や、小型原子炉SMRの開発が加速している。 「再生可能エネルギー100%で運用することは可能か」とよく訊かれるが、周波数維持と言う本質的な問題があり無理である。それは、同期発電機の回転する慣性で周波数が一定に保たれているからである。 結論として、再生可能エネルギー大量導入は、経産省の方針通りに行けば、2030年の目標達成は困難ではない。太陽電池や風力発電が国産でないので、これが日本人のため、または日本国のためになるのかは不明である。電力供給的には、これまでの容量市場に加えて、長期脱炭素電源や予備電源を加えていけば大丈夫であろう。ただ、それだけだと、「休止電源の準備で電力自由化前と総電源量は変わらなくなる」のではと思う。 以上 |

|

講演4:電気自動車の動向 IEEJプロフェッショナル 長瀬 博 カーボンニュートラルの実現に向けて、電気自動車(EV:Electric Vehicle)が着目されている。EVに関する最近の動向を紹介した。 1.電動化の推進 自動車が置かれている状況にCASE(Connected、Autonomous、Sharing service、Electric)の進展がある。電動化はこの中の一つとして考えるべきである。世界の電動化の状況は、欧米での2030年代のエンジン車の新車販売禁止がある。最近のトピックスとして、英国がエンジン車の禁止を5年延期させたり、欧州で再エネ由来の水素で作る合成燃料e-fuelを認める動きがある。日本の電動化はグリーン成長戦略の中で取りあげられ、その目標が設定されている。こうした取り組みから、2035年には世界の新車の約半数が電動化されると予測されている。 電動化により、従来にない新しいプレイヤーが登場している。EVでは、テスラ(米)、BYD(中)がその一例であり、シェアも高い。2022年は全世界で、EV724万台、HEV(Hybrid EV)353万台、PHEV(Plug-in HEV)273万台、MHEV(Mild HEV)207万台が販売された。 2.電気自動車を取り巻く環境 環境の点から、走行中のCO2排出に加え、その燃料(ガソリンや電力)製造時の排出も加味したWell to Wheelの評価が必要である。ガソリン車に比べHEVのCO2排出量は半減する。EVのCO2排出は、充電する電源がCO2排出の少ない発電構成か否かにより異なる。CO2排出の少ない電源(原子力や水力)の割合の高い仏や北欧では圧倒的に少ないが、多くの欧米諸国では、EVの排出量はHEVの6~7割程度になる。一方、石炭火力の多い電源国では、EVのCO2排出量はHEVより多い。さらに、環境貢献を突き詰めると、LCA(Life Cycle Assessment)の評価が重要で、電池製造時を考慮するとEVは必ずしも有利ではない。xEV(EV、HEV、PHEV等の総称)の進展で、電池等の製造に必要なNd、Li、Coなどの資源ひっ迫がある。 EVの電池は大きく重いため、軽量化して燃費向上を目指してきた自動車の設計思想に反する。また、資源問題に加え、充電時間(ガソリンの給油は数分)や充電ステーションなどのインフラ整備の課題もある。 3.最近の電気自動車技術 モータ駆動は、エンジン駆動に比べ、圧倒的に高効率、高精度、高応答という特徴があり、SUV(Sport Utility Vehicle)などスポーティな車に向く。駆動モータは高速になるに従い、磁束を弱め、最大トルクを低減する特性が要求される。EV用モータやインバータの小型化が著しく進展している。乗用車の電池は、多数のセルを組み合わせて床下実装になる。これらのセルの状態を監視する電池管理(Battery Management System)と電池温度を適正に制御するシステムが重要である。 EVの駆動は、モータと減速ギヤを一体化したe-axleを利用する。さらに、e-axleはインバータ、DC/DCコンバータ、充電器などとの統合も進んでいる。モータは高効率で小型な永久磁石同期モータが主流であるが、巻線型同期モータや、誘導モータの利用もある。また、インホイール型の実用化も検討されている。 4.電気自動車への充電 電池への充電はコネクタ接続が主流である。非接触型、電池交換式も検討されている。コネクタ式は100/200V電源で充電する普通充電と400Vあるいはそれ以上の電源を利用する急速充電がある。急速充電のコネクタは地域(米、欧、中、日)により規格や形状が異なるが、どれも大容量化が進展している。 EVにコネクタを接続する手間を軽減するため、非接触型(ワイヤレス充電)が検討され、規格もできている。今後は、ワイヤレスが主流になるという予測もある。また、充電時間を軽減するため、商用車などで電池交換式も試行されている。電動バイクでは交換式が普及している。 5.走行給電の実験検討 コネクタ充電でも、ワイヤレス充電でも、大容量で重い電池を搭載して走行するという本質的な課題がある。走行給電はチョコチョコ充電ができるので、電池容量が下げられる。パンタ式、側面ローラ式、非接触式などが検討されている。このうち、路上に地上給電器を設置する非接触式は、タイヤ近くまたはタイヤ内に車上給電器を装着する。車はある割合で赤信号停止するので、路上設備は主要交差点付近だけの設置で十分で、これにより電池容量は1/10程度にできるという試算がある。また、電池容量を下げたために浮いた電池代で、その設置費用は十分に賄える試算もある。実用化に向け、非接触給電そのものの試験だけでなく、道路工事方法なども実験検討されている。 以上 |

2022年連携セミナ―

電気学会・東京都立産業技術研究センター連携セミナー

テーマ「安全で省エネな社会の構築と中小企業支援」

日時 2022年12月9日(金)13時30分~17時10分

場所 東京都立産業技術研究センター東京イノベーションハブ

主催 (一社)電気学会

共催 (地独)東京都立産業技術研究センター

協賛 電気学会東京支部

後援 IEEJプロフェッショナル会

講演1:新産業創出に向けた中小企業の5G普及促進支援

(金田泰昌)東京都立産業技術研究センター

講演2:太陽光発電の活用と電力安定供給

(白川晋吾)IEEJプロフェッショナル

講演3:電気鉄道システムにおける国内外接地方式の比較

(兎束哲夫)日本工営株式会社

講演4:パワーエレクトロニクスの広がり

(森本雅之)IEEJプロフェッショナル

|

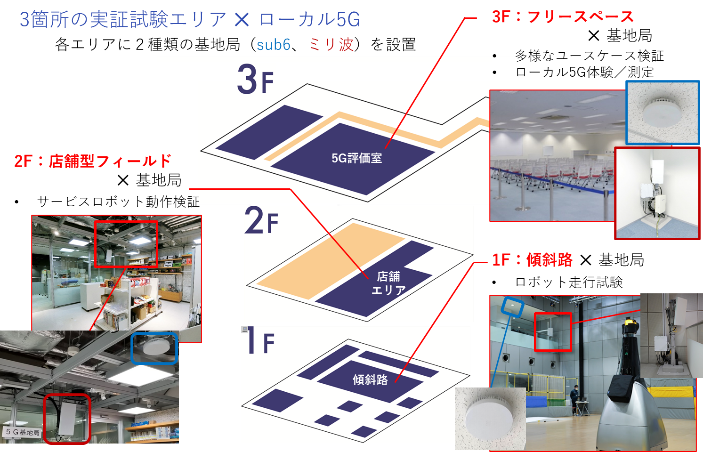

新産業創出に向けた中小企業の5G普及促進支援 東京都立産業技術研究センター 金田 泰昌 1. ローカル5G 4Gまでの移動体通信技術は人と人とのコミュニケーションツールとして主に高速化に焦点が当てられてきた。対して5Gは、IoTの基盤ツールとして、「超高速通信」に加え「超高信頼・低遅延通信」、「多数同時接続」の特長を持ち、利用シーンに応じたネットワーク構築が可能なシステムである。 ローカル5Gとは、企業や自治体等、携帯電話事業者以外の様々な主体が構築可能な自営の5Gシステムである。携帯電話事業者が提供する5Gサービスとは別に、自らの土地や建物内でスポット的に、自らのニーズに合わせて柔軟にネットワークを構築することができる特徴を持つ。ローカル5Gの周波数帯は4.6-4.9GHz帯(sub6帯)と28.2-29.1GHz帯(ミリ波帯)の2つであり、28.2-28.3GHz帯について先行して2019年12月に制度整備が行われ、残りの帯域が2020年12月に制度整備されている。 2. 中小企業の5G・IoT・ロボット普及促進事業 東京都立産業技術研究センター(都産技研)では、2015年にロボット産業活性化事業を、2017年にIoT化支援事業を開始し、サービスロボットの社会実装やIoT化をとおした企業のビジネス化支援を行ってきた。これまでに培ったシーズに5Gを掛け合わせ、5Gをはじめとした最先端技術を活用し東京の産業力を強化する目的で、2020年4月より中小企業の5G・IoT・ロボット普及促進事業を開始した。そして、2020年11月、3つの技術分野の支援を総合的に推進するためにDX推進センターを開設した。

3.1. 5G関連設備利用サービス

評価等が行える環境も提供している。 3.2. 公募型共同研究 公募型共同研究は都産技研が中小企業者に対して委託して実施する共同研究である。必要経費を都産技研が委託費として負担することで、ローカル5G等の分野への新規事業参入や競争力向上を支援することを目的としている。2022年12月までに15テーマを実施しており、ローカル5Gとサービスロボットを掛け合わせたテーマや、ローカル5G基地局の開発等を行っている。 3.3. ローカル5G研究会 都産技研ではローカル5G研究会を設立し、ローカル5Gの利活用の促進や技術交流をとおして産業の活性化を図っている。特に、会員向けに都産技研が保有する5G関連設備を体験利用できる制度を用意し、ローカル5Gの利活用の推進を加速させている。

|

|

太陽光発電の活用と電力安定供給 白川晋吾(IEEJ プロフェショナル)

|

|

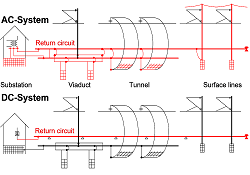

電気鉄道システムにおける国内外接地方式の比較 日本工営株式会社鉄道事業部 兎束哲夫 1.はじめに 本講演では、レールの接地・非接地を中心として、国内外の電気鉄道システムを比較した。 図-1 発電所から電気車までの電気の流れ

2.レール電位とは 3.直流き電方式:電食とレール電位 4.交流き電方式:海外のレール接地 (1) 国内の状況 (2) 海外の状況 (3) 台湾高速鉄道での和洋折衷 (4) 交流と直流の共存 4.まとめ 〔参考文献〕 |

|

パワーエレクトロニクスの広がり 森本雅之 1. モータの進化

以上 |

2020年連携セミナー

電気学会・東京都立産業技術研究センター連携セミナー

テーマ「安全で省エネな社会の構築と中小企業支援」

日時 2019年12月3日(木)13時30分~17時10分

場所 東京都立産業技術研究センター東京イノベーションハブ

主催 (一社)電気学会

共催 (地独)東京都立産業技術研究センター

協賛 電気学会東京支部

後援 IEEJプロフェッショナル会

講演1:広域首都圏輸出製品技術支援センター(MTEP)の事業紹介と支援事例

(浦崎香織里)東京都立産業技術研究センター

講演2:鉄道における通信システムの最近の技術動向

(川崎邦弘)鉄道総合技術研究所

講演3:レジリエントな電力供給システム

(奈良宏一)IEEJプロフェッショナル

講演4:日本の再生可能エネルギー大量導入と最近の出来事

(岩本伸一)IEEJプロフェッショナル

| この世をば | わが世とぞ思ふ | 望月の | 欠けたることも | なしと思へば |

ここに本文を記入

|

文字を削除して、ここに写真を挿入。位置:中央揃え、画像サイズ:最大 表の詳細設定で、配置:中央揃え、class:なし に設定 |

| 写真の説明があるときは、ここに記入 |

=====以下、この行から削除して決定をクリック=====

記入し終わったら<>をクリックしてhtml表示し、先頭行の

<p id="indication"> </p>

の id="indication" のindicationを好きな名前(ここでは仮にnameとします)に変更してください。

以後、本ページ内で、#name でリンクをとると、そのリンクからこの文章の先頭にジャンプします。

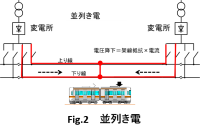

直流電圧は1,500Vと低いので電線に流れる電流による電圧低下が問題となりやすいのが、直流電鉄の一番の悩みです。直流電鉄の電車への電力供給は、通常は2つの直流変電所の並列回路による電力供給が行われ、上り線と下り線を有する複線構成の場合には、上り側の電線と下り側の電線を相互につないで電車に電力が送られます。Fig.2はこの状態を示しており、電流を分散させることで電圧降下を防止し、電車パンタグラフ電圧が走行に支障をきたさないように回路は構成されます。電車運行本数が多く、変電所中間部分での電圧降下が問題となる場合には、変電所を増やして変電所間隔を短くする対応をします。JR山手線では、ほぼ1駅に1変電所を設備して朝夕の高密度運転を支えています。また現在はまだ基礎研究の段階ですが、電線に超電導ケーブル(電気抵抗0Ω)を用いて電線の電圧降下を防止する試みが進められています。Fig.3は伊豆箱根鉄道大仁駅で行われている超電導送電の長期実証

直流電圧は1,500Vと低いので電線に流れる電流による電圧低下が問題となりやすいのが、直流電鉄の一番の悩みです。直流電鉄の電車への電力供給は、通常は2つの直流変電所の並列回路による電力供給が行われ、上り線と下り線を有する複線構成の場合には、上り側の電線と下り側の電線を相互につないで電車に電力が送られます。Fig.2はこの状態を示しており、電流を分散させることで電圧降下を防止し、電車パンタグラフ電圧が走行に支障をきたさないように回路は構成されます。電車運行本数が多く、変電所中間部分での電圧降下が問題となる場合には、変電所を増やして変電所間隔を短くする対応をします。JR山手線では、ほぼ1駅に1変電所を設備して朝夕の高密度運転を支えています。また現在はまだ基礎研究の段階ですが、電線に超電導ケーブル(電気抵抗0Ω)を用いて電線の電圧降下を防止する試みが進められています。Fig.3は伊豆箱根鉄道大仁駅で行われている超電導送電の長期実証

従来は直流電車の変電所には電力貯蔵のための電池などは設備されていませんでした。近年の自動車のHVDやEVで実証された充電電池(Ni水素、Liイオンなど)が、さらに大電力用にも採用されるようになり、これを直流電車の回生電力貯蔵に活かしつつあります。このような電池を変電所に置くと電力会社の送電が停電した場合に、電池から電車に電力を供給して、例えば駅間で停止した電車を最寄り駅まで移動するなど、非常時の輸送サービス向上にも役立ちます。

従来は直流電車の変電所には電力貯蔵のための電池などは設備されていませんでした。近年の自動車のHVDやEVで実証された充電電池(Ni水素、Liイオンなど)が、さらに大電力用にも採用されるようになり、これを直流電車の回生電力貯蔵に活かしつつあります。このような電池を変電所に置くと電力会社の送電が停電した場合に、電池から電車に電力を供給して、例えば駅間で停止した電車を最寄り駅まで移動するなど、非常時の輸送サービス向上にも役立ちます。  (2) 徹底した原因究明と新規XLPE材料の開発

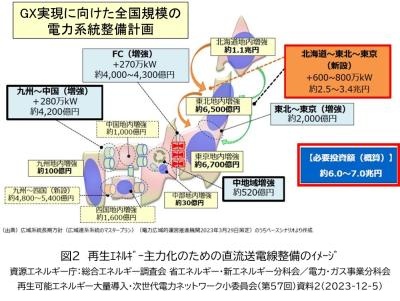

(2) 徹底した原因究明と新規XLPE材料の開発 電線業界に直接関連するものとしては、再生可能エネルギー主電力化のグリーントランスフォーメーション(GX)実現化に向けた全国規模の電力系統整備計画が示されている(図2参照)。これに直結する技術としては、① 浮体洋上風力発電所に使われるダイナミックケーブルや、② 長距離送電の増大に伴う直流送電ケーブル が挙げられ、これらのニーズが世界的に高まることは間違いない。

電線業界に直接関連するものとしては、再生可能エネルギー主電力化のグリーントランスフォーメーション(GX)実現化に向けた全国規模の電力系統整備計画が示されている(図2参照)。これに直結する技術としては、① 浮体洋上風力発電所に使われるダイナミックケーブルや、② 長距離送電の増大に伴う直流送電ケーブル が挙げられ、これらのニーズが世界的に高まることは間違いない。

図1にローカル5Gテストベッドの概要を示す。都産技研では3か所の実証試験エリアに、sub6とミリ波のローカル5G基地局を設置し、ユースケースの実証試験ができる環境を提供している。加えて、端末等の5G用ハードウェア開発支援として、電波暗室やコンパクトアンテナテストレンジ、各種測定器やシミュレーション環境を整備

図1にローカル5Gテストベッドの概要を示す。都産技研では3か所の実証試験エリアに、sub6とミリ波のローカル5G基地局を設置し、ユースケースの実証試験ができる環境を提供している。加えて、端末等の5G用ハードウェア開発支援として、電波暗室やコンパクトアンテナテストレンジ、各種測定器やシミュレーション環境を整備 直流1500Vを供給する直流き電方式、新幹線は架線に交流25000Vを供給する交流き電方式の電気鉄道である。どちらも一本の架線からパンタグラフを介して車両が電力を取り込んで消費し、帰線として大地に敷設されたレールを用いている(図-1)。

直流1500Vを供給する直流き電方式、新幹線は架線に交流25000Vを供給する交流き電方式の電気鉄道である。どちらも一本の架線からパンタグラフを介して車両が電力を取り込んで消費し、帰線として大地に敷設されたレールを用いている(図-1)。 レールから大地に電流が漏れ出す際、また変電所周辺の管類から電流が吸い上がる際には、レール又は管類に電気分解現象が発生して腐食する。これを電食と呼ぶ。変電所周辺の管類を電食から守るために、日本では鉄道事業者とライフライン関係者とが協議して、流電陽極法や排流法といった対策が施され安全を維持している。レールの電食は、鉄道事業者が自分で管理している。

レールから大地に電流が漏れ出す際、また変電所周辺の管類から電流が吸い上がる際には、レール又は管類に電気分解現象が発生して腐食する。これを電食と呼ぶ。変電所周辺の管類を電食から守るために、日本では鉄道事業者とライフライン関係者とが協議して、流電陽極法や排流法といった対策が施され安全を維持している。レールの電食は、鉄道事業者が自分で管理している。  レールと架空帰線及び電化柱の接続が一般的であり、トンネル鉄筋や高架橋鉄筋・橋梁鉄筋とレール及び接地線を接続して徹底的にレール電位を抑制している。

レールと架空帰線及び電化柱の接続が一般的であり、トンネル鉄筋や高架橋鉄筋・橋梁鉄筋とレール及び接地線を接続して徹底的にレール電位を抑制している。 日本式の信号軌道回路を前提としつつ、建設仕様で規定されたEN50122-1(当時)に準拠したレール電位低減とレール破断検知の両立が求められた。そこで、帰線回路としてはトンネル・高架橋・スラブ・電化柱等の鉄筋を欧州式にすべて接続し、起点から終点に至る電気回路を構築した。そして、日本式

日本式の信号軌道回路を前提としつつ、建設仕様で規定されたEN50122-1(当時)に準拠したレール電位低減とレール破断検知の両立が求められた。そこで、帰線回路としてはトンネル・高架橋・スラブ・電化柱等の鉄筋を欧州式にすべて接続し、起点から終点に至る電気回路を構築した。そして、日本式